Histoire de l'Ecole en Bateau

Une aventure pédagogique Des bateaux et des groupes Une école en bateau, pour qui ?

Une aventure pédagogique

L'Ecole en

Bateau fut lancée en 1969, à l’initiative

d'un psychothérapeute pour enfants,

Léonid Kameneff.

Une enfance sauvage dans

une petite ferme familiale, puis au bord de la Méditerranée,

lui avait

donné la passion de la nature, des espaces et de la

mer. L’école,

trop fermée, dirigiste, lui

pesa. Adulte, il s'efforça de permettre à des jeunes de vivre dans

l'aventure, leur temps d'école.

Le vent favorable aux initiatives éducatives de cette époque lui fit

hisser les voiles d’un joli

cotre

classique en bois, appareillant avec une poignée de jeunes épris du

large et de

jours nouveaux.

- Ben, pour là-bas !

Evidemment... Allons-y donc !

Trop jeunes pour se prendre en charge ? Pour prendre leur quart ? Pour entretenir le navire ? Rapidement l'expérience prouverait le contraire.

Cette aventure n'avait encore pas de nom, ce fut le début, très spontané, de l’Ecole en Bateau.

Des bateaux et des groupes

Première décennie, les temps d'innovations et d'expansion.

Le

"Paladin", voilier de croisière de 10

mètres, à l'échelle d'un petit groupe, sûr,

maniable,

rapide à prendre la mer, un bon navire pour démarrer (démarrer cette

école, mais aussi, pour un jeune, démarrer dans cette aventure).

Octobre; le départ : cinq jeunes marins et un adulte - ils

reviendraient en juin.

Adieu Toulon, bonjour la Corse, après

un premier coup de mer furieuse. Voilà baptisé l'équipage ! Il apprend

à manœuvrer, s'occupe de l'entretien du bateau, de l'intendance... Pas

de hiérarchie, de statut particulier, chacun doit pouvoir remplir

toutes les fonctions.

Sardaigne, soleil et mer paisible... On se forme à cette nouvelle vie.

... Et

puis, l'Afrique, une tout autre culture :

l'accueillante Tunisie.

Printemps, c'est le temps du retour. Les Chevaliers de Malte, les

volcans de Sicile, remontée vers

la France par Naples

et les îles italiennes.

Cette

vie, si peu habituelle, ne surprit pourtant nullement les participants.

L'adaptation fut

quasi immédiate. Les plaisirs de la mer, de la navigation, de la

découverte de nouveaux pays, la joie d'être de vrais équipiers, à part

entière, effacèrent les moments difficiles. Un retour en famille eut

lieu à Noël, d'un saut d'avion. Le rythme de l'expédition en fut brisé,

les marins

décidèrent de ne pas refaire une telle pause.

Cette

vie, si peu habituelle, ne surprit pourtant nullement les participants.

L'adaptation fut

quasi immédiate. Les plaisirs de la mer, de la navigation, de la

découverte de nouveaux pays, la joie d'être de vrais équipiers, à part

entière, effacèrent les moments difficiles. Un retour en famille eut

lieu à Noël, d'un saut d'avion. Le rythme de l'expédition en fut brisé,

les marins

décidèrent de ne pas refaire une telle pause.

L'essentiel de

l'Ecole en

Bateau s'inventait là.

Enthousiasmés,

les cinq marins dès leur retour en juin, décidèrent de repartir,

entraînant

avec

eux leurs amis.

- C'est quand

qu'on appareille ?.

... Octobre 70,

trois voiliers, cette fois, s'élançaient a poursuivre

l'aventure...

Elle répondait à des envies, à un besoin, elle s'installait donc dans

la durée.

Mais le groupe était trois fois plus

grand, les candidats, cooptés par les copains, n'avaient guère réfléchi

à l'affaire...

L'année en fut plus difficile. Quelques dissensions, quelques crises,

rendirent la vie moins agréable, avec des moments vides. Nouveaux

enrichissements, pourtant : un des voiliers était

celui d'un moniteur de plongée sous-marine. Il apporta son savoir, son

matériel, un contrat de recherche avec le laboratoire de biologie

marine d'une université. Il installait aussi un équipement

photographique et de tirage des épreuves. Des fenêtres nouvelles

s'ouvraient.

Un grand groupe

semblait intéressant, à condition d'être plus homogène et

rassemblé sur un seul navire, plus gros, qui permette

d'emporter davantage d'équipement. La construction amateur en

ferrociment battait son plein, une équipe s'y attela, jeunes et

adultes.

En naquit un ketch d'allure vieille marine de 18 mètres.

Problème : avant même l'appareillage, ce groupe ne fonctionnait pas bien. Ces jeunes ignoraient trop la vie laborieuse et responsable qu'ils devraient mener à bord. La nécessité d'une information importante et d'un stage préliminaire d'essai se faisait évidente.

Il y eut donc des réajustements d'équipages, et le départ, enfin !

Hélas, après quelques jours d'heureux cabotage, le bateau, arraché à son mouillage par un fort et brutal coup de vent, s'échoua. Faute de moyens matériels pour le remettre à flot, il fallut le démonter...

De cette perte naquit une découverte : l'extension à terre de l'itinérance. Car l'aventure, maintenant bien lancée, ne s'arrêta pas pour autant. Naviguer, oui. Mais pas seulement sur mer !

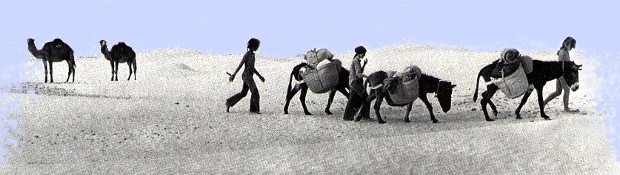

Tunisie, été 75.

Le Paladin était toujours vaillant. Un autre voilier se joignit à lui.

Des groupes

alternèrent, en voilier et en... caravane d'ânes !

Nouvelle vague d'enthousiasme, les groupes à terre allaient alors se

multiplier

:

petites caravanes

d’ânes de la Tunisie au Maroc, une roulotte et

des chevaux d'Algérie en Andalousie, des vélos à travers le désert, une

pirogue en Afrique noire…

S'ils offraient moins de possibilités matérielles et culturelles pour

un

séjour dépassant quelques mois, ces modes d'itinérance terrestre

étaient

faciles et rapides à organiser, et nettement meilleur marché.

Ils

offraient

aussi la terre aux marins !

L'itinérance, et

non le seul bateau, était devenue centrale.

Les groupes étaient dispersés, mais les échanges entre eux restaient fréquents (échanges épistolaires, échanges surtout de participants), et les retrouvailles de tous, annuelles. (Rencontres annuelles >>>)

L'Ecole en Bateau participait à des réunions-débats en France, presse éducative et grand public en parlaient, reportage d'une grande chaîne de télévision, radios. Un mouvement Ecole en Bateau se constituait. Les candidats étaient nombreux, jeunes et adultes.

Des difficultés.

Tous les participants, s'ils adhéraient aux principes de base (expédition, menée conjointement par des jeunes et des adultes), n'avaient pas les mêmes vécus, le même style de vie, ni les mêmes perspectives.

- Certains groupes s'activaient, construisaient, d'autres étaient plus bohèmes.

- Les conditions de vie à terre et en mer sont très différentes.

- Les jeunes étaient mieux informés sur l'Ecole en Bateau, mais n'avaient toujours pas assez la possibilité de s'éprouver avant de se lancer.

Avril 77, il y avait trop de différence dans les motivations des jeunes, des crises éclatèrentdans tous les groupes, sans même concertation, . (En savoir plus >>>)

Le mode, libéral, de fonctionnement de l'Ecole en Bateau apportait une amélioration des comportements, même de ceux qui n'y participaient pas pleinement, mais de façon lente. De plus, les responsabilités qu'auraient dû assumer ces jeunes ne l'étaient pas suffisamment, leur petit groupe en pâtissait.

Des stages de préparation plus longs furent alors décidés, dans un cadre qui ne soit pas celui du groupe. Les nouveaux candidats commenceraient ainsi par un séjour de plusieurs semaines avec un artisan (voir à la page suivante, "Candidat à l'Ecole en Bateau", la fenêtre : "stages").

Les échanges avec ces artisans étaient intéressants et les jeunes s'y enrichissaient d'une bonne expérience. Cependant, cela ne paraissait encore pas suffire : le jeune y découvrait bien un milieu différent, mais les conditions de vie matérielle y étaient trompeuses pour lui, car proches de ses modes de vie habituels.

L'idée fut alors de faire suivre ce stage artisanal par un autre, de marche en montagne, en compagnie de jeunes ayant déjà une expérience Ecole en Bateau.

Intéressant. Cependant, ces stages s'intégraient mal dans le calendrier des groupes. Et surtout, un jeune désireux de partir le voulait pour l'aventure, le bateau, le désert. Temporiser autant pouvait briser son enthousiasme.

L'expérience des stages artisanaux continua cependant. Les difficultés dans les groupes s'en trouvèrent un peu moindres. A ces jeunes qui avaient goûté du travail, s'activer ensuite dans son groupe paraissait plus naturel. La non-directivité alors porta ses fruits chez certains : il y eut de beaux changements de quelques individus, lents, mais sûrs.

A ces difficultés s'en ajoutèrent d'autres. Les parents, dans leur ensemble, coopéraient d'esprit, suivaient avec intérêt le développement de leur enfant, assuraient leur quote-part, s'occupaient à Paris du secrétariat, de la trésorerie.

Mais quelques autres négligeaient leur financement, mettant les groupes dans l'embarras. Ou bien, ne réalisant pas l'importance du changement positif qui s'opérait chez leur enfant et la place qu'il avait prise dans son équipe, le retiraient à leur convenance, avec parfois comme conséquence la fin de son groupe et de son projet.

Enfin, ultimes problèmes : les adultes accompagnant les groupes n'avaient pas les mêmes perspectives.

Pour les uns, l'Ecole en Bateau devait simplement offrir aux jeunes une sorte de "séjour de rupture" de quelques mois :

- voir et vivre autre chose puis retourner en classe, dynamisé par cette expérience ;

- ou bien, prendre ainsi une distance suffisante vis à vis de ses problèmes familiaux ou sociaux pour pouvoir les affronter.

Tandis que pour d’autres, l'Ecole en Bateau devait être une alternative à l'école : pouvoir y vivre plusieurs années et reprendre le cursus scolaire sans retard sur les autres du même âge. Perspective qui devait prévaloir.

Des adultes, les terriens d'abord, quittèrent peu à peu le mouvement, préférant créer leur propre association. Plusieurs en naquirent, petites écoles itinérantes.

L'arrivée du Karrek Ven, en 80, accéléra ce processus. 1983, les bateaux même se séparèrent. Fin du "mouvement Ecole en Bateau".

Avec le Karrek Ven, l'expérience se structura, s'enrichit.

Dès 80,

un ancien thonier à voiles de 28 m hors-tout, le

« Karrek

Ven »

avait été mis à disposition de

l’Ecole en Bateau, navire de rêve pour une douzaine de jeunes, gréé à

l’ancienne, fleurant l'aventure et la vieille marine. Mais

navire exigeant. Entre manœuvres et entretien, il

demandait beaucoup à l'équipage.

Dès 80,

un ancien thonier à voiles de 28 m hors-tout, le

« Karrek

Ven »

avait été mis à disposition de

l’Ecole en Bateau, navire de rêve pour une douzaine de jeunes, gréé à

l’ancienne, fleurant l'aventure et la vieille marine. Mais

navire exigeant. Entre manœuvres et entretien, il

demandait beaucoup à l'équipage.

Avec lui commencèrent

les Expéditions

Jules

Verne de l'Ecole en Bateau : des expéditions de

plusieurs mois pour une recherche,

historique d'abord, puis archéologique. Devant cette

perspective de voyages plus lointains, d'expéditions plus longues,

l'association se dédoubla :

-

"l'Ecole en Bateau" s'occupait des premiers contacts, avec les familles

et les jeunes surtout, de l'organisation des rencontres annuelles, de

la diffusion des publications, de faire suivre le courrier aux

groupes,

- l'association britannique "Jules Verne Expéditions"

se chargeait des bateaux et de la gestion des expéditions et des

personnes embarquées.

Le Paladin et le

Karrek Ven voguaient de conserve. Puis,

en 88, à la veille de traverser l'Atlantique, tout le monde se regroupa

sur

le

seul grand navire, à l'équipement important se

renforçant sans cesse au fil des temps :

-

Ateliers mécanique, bois, électricité/électronique : tout

l'appareillage nécessaire pour être autonome et donc réparer ou

construire.

- Grand carré bibliothèque

de 1600 ouvrages, avec laboratoires

: informatique, labo-photo, instruments de recherche pour

l'archéologie.

Et un piano !

- Cuisine

et cambuse pour quinze personnes durant des semaines.

-

Equipement de navigation (sextant, radar,

GPS... et des centaines de cartes !).

Méditerranée, mer Noire, mer Rouge, est Atlantique furent le terrain d'aventure de ce navire, avant de passer en Amérique.

La période des quinze dernières années de l'Ecole en Bateau, la plus achevée de cette expérience, est celle à laquelle se réfèreront le plus souvent les pages qui suivent.

Une école en bateau, pour qui ?

-

Pour moi, je suis motivé !

C'est quand, j'embarque ?"

Il n'y avait pas de

candidat type "Ecole en

Bateau", mais tous avaient une envie forte qui leur

permettait de tout quitter pour

l'inconnu.

Ainsi vit-on des calmes et des agités, des

rêveurs et des pragmatiques, des cancres fuyant l'école et de

bons

élèves, des enfants de parents aimants et d'autres rejetés par les

leurs, des solitaires et des grégaires...

Mais tous, sans s'en rendre compte, faisaient preuve de courage.

Il en fallait. Pour quitter son milieu, ses habitudes, ses attaches

affectives... et pour affronter, quand on est nouveau, les jeunes

"anciens"

de ce navire, avec leur science du bateau et leur sorte de

"fraternité",

difficile à pénétrer. C'était

cela, déjà, l'aventure.

Désir de liberté, oui

: la mer est vastitude. Mais il faut s'intégrer au groupe, à

ses

orientations, à ses projets en cours, prendre sa part des nombreuses

tâches matérielles, des responsabilités, inhabituelles pour un écolier

et souvent importantes.

Cependant, on a choisi

d'embarquer, et d'être

utile, pour ce groupe et pour

l'expédition. On s'accroche.

C'était peut-être

cela, la liberté : la vastitude autour de

soi, et la possibilité d'exister pleinement, au sein d'une entreprise

commune.

Ils vinrent de tous milieux car,

au final, l'enfant ne revenait guère

plus cher à bord que chez soi. Le parrainage était

encouragé, un

système de compensation

permettait quelques accueils sans regarder de trop près aux

mensualités de tel ou tel. Quelques anciens, rentrés chez eux, aidaient

financièrement des nouveaux.

Beaucoup de jeunes venaient de milieux intellectuels

(enseignants, entre autres), mieux

informés et plus prompts à accepter cette aventure pour leur

enfant. Enfants de mères seules, aussi, inquiètes des

fréquentations de leur garçon.

Le livret scolaire

n'était pas

demandé, ni le casier judiciaire ! En arrivant à bord, on pouvait ainsi

repartir à neuf. Embarquer avec l'ami, le frère, la sœur, n'était

d'ailleurs pas conseillé pour cette raison : faciliter un changement

éventuel de comportement, pouvoir être "autre".

Néanmoins, savoir lire, écrire et compter, était généralement requis,

savoirs

nécessaires à la vie du bord. Par ailleurs, un jeune profondément

perturbé sur le plan psychologique n'aurait pas pu s'intégrer au groupe

ni faire face aux responsabilités à assumer (contrairement au "rebelle"

qui, lui, avait bien sa place dans cette aventure qu'il

avait choisie).

L'âge maximum était un âge social : arriver avant d'avoir trop besoin de ses copains/copines (et si c'était aujourd'hui, de son portable et de ses réseaux sociaux...).