L'Ecole en Bateau sur les mers agitées des pédagogies

L'Ecole en Bateau n'était pas tombée de la planète Mars. Ses participants, jeunes et adultes, étaient le produit de courants pédagogiques et sociétaux en cours, à l'école et en famille.

Lorsqu'on considère les relations entre adultes et jeunes, on s'aperçoit qu'elles varient entre deux conceptions très différentes des jeunes, vus par les adultes :

1/ L'idée la plus répandue est que les jeunes sont des êtres inachevés, à instruire et construire, encore peu capables de discernement (des "mineurs", donc).

Ils aiment avant tout jouer, bouger, il faut alors les discipliner, leur apprendre à travailler et leur communiquer les connaissances (le programme officiel) devant les pourvoir d'une base culturelle commune et leur permettre de trouver leur place dans le modèle prédominant de société en cours.

La relation maître-élève est hiérarchique (majeur/mineur) et autoritaire (discipliner), les relations entre pairs n'ont qu'exceptionnellement place en classe, la motivation à apprendre est assurée par une course au but présenté par le professeur, avec stimulation par la compétition, les récompenses et punitions (notes, appréciations), et par la perspective d'examens.

2/ Pourtant, depuis toujours, des penseurs, des pédagogues, mais aussi des parents ou des adultes ayant affaire à des jeunes (ainsi que bien des jeunes eux-mêmes, mais qui n'osent pas le dire !) , considèrent que ceux-ci, à tout âge de leur vie, sont des êtres complets et, de ce fait, ni inférieurs à l’adulte, ni adultes en miniature.

(L'enfant, être inachevé ou complet ? >>>)

Dans les écoles et les lieux de vie des jeunes où prédomine cette façon de voir, les jeunes eux-mêmes sont les acteurs essentiels de leur éducation :

a/ Les adultes (et souvent aussi les plus âgés des jeunes ) sont des compagnons d'aventure (l'aventure de la vie). Ils aident à découvrir la vie, dans les apprentissages, dans les aspects matériels du quotidien, mais sans s'imposer. Cela permet aux jeunes de trouver en eux-mêmes leurs aptitudes particulières et de les exercer.

Les enfants, non brimés, non dégoutés, ont naturellement envie d'apprendre. Vivant de façon ouverte, dans un milieu ouvert, ils sont conscients de l'existence des savoirs nécessaires et les acquièrent d'eux-mêmes, et donc plus facilement, car à leur façon ("Les aigles ne montent pas par l’escalier", écrit Freinet, un des promoteurs de cette approche des jeunes).

b/ La classe n'est alors plus centrée sur l'enseignant, elle fonctionne souvent comme une société coopérative (des familles fonctionnent aussi de cette façon). Les élèves y échangent, travaillent ensemble à des recherches, à des réalisations diverses choisies par eux-mêmes.

Importance, là, des mélanges d'âge (malheureusement pas toujours faisables). Les plus jeunes sont "élevés" par les réalisations et le comportement des plus grands. Et ces derniers approfondissent leur savoir en aidant les plus jeunes. Des liens de coopération, des liens affectifs se créent, on ne se rejette plus entre âges, une société diverse se construit.

Cette ambiance, ces créations maintiennent la motivation, entraînent à se discipliner : chacun se sent, avec enthousiasme, partie d'un projet à exécuter, mais pas n'importe comment ! Alors, l'autodiscipline se construit, avec au besoin rappel à l'ordre des pairs engagés dans le projet...

A pareille école, les jeunes s'épanouissent, se socialisent, tout en consolidant leur autonomie.

On ne peut éduquer à la liberté des êtres non libres, ni à la démocratie des êtres qui ne la vivent pas, souligne Freinet. La démocratie à l'école va donc de soi et, pour certains des pédagogues de cette approche, sur un pied d'égalité avec les adultes : les Droits de l’Homme sont aussi les droits des enfants, écrit Greenberg, initiateur des Sudbury Schools (voir plus bas).

c/ Dans la relation éducative, tous les aspects de la personne sont concernés, et tous ont autant d’importance les uns que les autres : pas seulement intellectuels, mais manuels aussi, artistiques, physiques, sociaux. Pas dans les mots ni dans des cours, mais dans les faits, dans le quotidien vécu.

C'était déjà une recommandation de Montaigne (à Diane de Foix, sa voisine en attente d'enfant...) !

Petite histoire de cette pédagogie:

Elle s'est développée fin du XIXe siècle et première moitié du XXe, sous le nom d'Education Nouvelle mais on la trouve bien antérieurement déjà. Montaigne écrivait : "Eduquer, ce n'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu", ne faisant que reprendre une très ancienne formulation d'Aristophane même ! sur la formation des hommes (IVe et Ve siècles av. JC).

Une telle approche, humaniste, semble se manifester surtout lorsqu'une société remet en cause ses paradigmes. Elle correspond alors à une époque de réflexion, de recherche : les enfants, les adolescents ne doivent plus être conduits vers un modèle dont la société est moins certaine mais, au contraire, stimulés dans leur réflexion pour qu'ils trouvent de nouvelles voies, mieux adaptées.

Ainsi apparaît-elle davantage à la fin de la période féodale (Montaigne), à la fin des Anciens Régimes (Rousseau, Tolstoï), à la fin de l'ère industrielle (début du XXe siècle), et plus récemment après les changements économiques et sociétaux suivant les dernières grandes guerres (la mondiale et les coloniales).

En ce début du 3e millénaire, valoriser cette approche serait sans doute de bon sens, suite aux bouleversements constants et rapides qu'entraînent la mondialisation, le multiculturalisme, les "nouvelles technologies", les changements bioéthiques induits par l'évolution des biotechnologies, les changements de société (mobilité des partenaires du couple, et travail des deux parents transformant le concept de "foyer").

Ces changements, plus rapides que l'évolution mentale de la société adulte, invitent à "déminoriser" les jeunes, en leur donnant le plus tôt possible, des outils pour apprendre et intervenir dans ce monde, et en leur laissant barre sur eux-mêmes : ils ne doivent plus apprendre à nager dans un lac, mais à conduire leur canoë dans un torrent impétueux.

Pourtant, cette approche éducative qui s'est fortement manifestée parallèlement à l'avènement de ces bouleversements (vers les années 60), s'est arrêtée vers 1985-90, suite peut-être aux erreurs ayant conduit à l'insécurité économique, et à la peur devant l'accélération des changements (ci-dessus mentionnés). L'éducation traditionnelle a alors repris le dessus (directiviste, hiérarchique, un programme officiel à faire ingurgiter), malgré son inadaptation à notre mode de vie sans cesse changeant.

Evolution contemporaine de cette approche libérale : Si ce courant est toujours demeuré minoritaire, il a influencé et continue d'influencer les pratiques quotidiennes de nombreux enseignants. Cependant, les promoteurs et praticiens d'une telle conception des jeunes et de leur éducation bouleversent les habitudes et, de ce fait, s'ils sont accueillis avec intérêt par ceux qui ne sont pas satisfaits de l'éducation traditionnelle, ils peuvent se trouver rejetés par les autres. Ils sont parfois, lorsqu'ils dérangent un consensus social fragilisé par les changements d'une époque, calomniés, inquiétés, emprisonnés, et même exécutés. Pour beaucoup de gens, l'enfant reste étranger, différent, voire dangereux. Ne pas l'encadrer ni le "discipliner", croient-ils, peut le rendre nuisible, aux autres comme à lui-même. Il faut lui prendre la main et l'amener, graduellement et fermement, au monde adulte, qu'il le veuille ou non.

Cela conduit bien des enseignants à conserver la relation traditionnelle au jeune, se contentant d'utiliser des outils de l'Education Nouvelle, pour rendre leur classe plus attractive.

A l'inverse plusieurs, qui avaient démarré avec l'esprit de cette Education Nouvelle, s'en éloignent sous la pression ambiante, pour rendre leur pratique de plus en plus directive :

Depuis 90, la société adulte en crise, voire en dérive, semble vouloir se raccrocher au modèle traditionnel antérieur qui lui paraît plus solide. Le phénomène est particulièrement fort en France où le diplôme compte souvent plus que les aptitudes personnelles. Les initiatives pédagogiques les plus émancipatrices sont alors attaquées ou "adaptées" : on garde les outils mais on réintroduit l'estrade, les notes, l'alignement pour tous sur le programme officiel. Mais en déniant ainsi aux jeunes leurs capacités de jugement, d'organisation, d'apprentissage selon leurs modes propres, en refusant de les reconnaître comme des personnes à part entière, ces pédagogues - pourtant souvent de valeur - en on refait, de facto, des élèves, des "mineurs".

Pourtant, à l'aune de la réussite dans les études, de la carrière professionnelle, et plus encore du développement de la personnalité, du contact à autrui, les jeunes qui se sont développés dans le cadre libéral de l'Education Nouvelle sont plutôt bien placés par rapport à ceux de l'éducation traditionnelle. Ils ont en outre pu développer leur esprit de décision, d'initiative, un goût pour l'art,... et gardent un bon souvenir de leur enfance et adolescence dans cet environnement de confiance et de respect.

(Quelques grands noms de ce courant libéral, chronologiquement)

Certaines initiatives ont poussé plus loin encore que l'Education Nouvelle le respect des jeunes, la relation égalitaire avec les adultes. Les jeunes, dans ces lieux de vie, ont jusqu'au choix absolu de leurs activités et apprentissages, comme à Sudbury Valley School (née en 1968) et dans la quarantaine d'écoles qui en sont issues.

De même, à l'Ecole en Bateau, où chaque jeune est membres à part entière de l'équipage et, après un temps d'adaptation, responsable autant que chaque autre jeune et chaque adulte de la marche du groupe et du bateau.

Que de telles expériences ne se soient pas soldées pas par un échec, bien au contraire ! semble valider les concepts qui les sous-tendent, peut-être pas adaptés à tous les jeunes, mais souvent vitaux pour ceux qui les choisissent, qui ont besoin de cette confiance, de cette autonomie, de cette possibilité de choix d'apprentissages et d'activités.

Navigations de l'Ecole en Bateau sur ces mers pédagogiques.

L'Ecole

en Bateau n'a pas commencé en élaborant ou en suivant une théorie mise

ensuite en

pratique. Ce sont la structure du groupe

des débuts, les envies de tous de partir, de naviguer et découvrir, les

nécessités quotidiennes, l'environnement physique, et le

bateau qui ont déterminé

les

comportements et peu à peu construit cet édifice.

De plus, Léonid

Kameneff

par son

activité antérieure de psychothérapeute d’enfants, et plusieurs de ses

collaborateurs par

leur provenance du mouvement Freinet,

considéraient d'emblée les jeunes

comme des personnes à

part entière, à traiter sur un plan égalitaire.

Cependant,

à

ses débuts, l'Ecole en Bateau était plus proche d'une

simple "éducation

active" comme celle de collèges traditionnels anglo-saxons

et de quelques collèges expérimentaux en

France (dynamiser l'individu

pour favoriser son acquisition du

programme

officiel) que de l'Education Nouvelle :

navigation,

natation, exploration,

nature, certes, mais cours classiques par correspondance.

Pourtant, les impératif de

la vie à bord et le changement radical d'environnement conduisirent à

la mutinerie

de l'équipage qui rejeta les cours (équipage

pour qui la démocratie n'était pas une question de réunions ni de votes

mais une réalité à vivre au quotidien !). Le programme officiel et

la forme scolaire de l'absorber étaient inadaptés à cette vie de

jeunes marins

explorateurs. Une école en bateau,

oui, mais sûrement pas l'Ecole, sur

un

bateau.

Alors, sans même s'en rendre compte, le navire et ses marins gagnèrent les eaux de l'Education Nouvelle, plus appropriées à l'action, à l'invention et à la création, progressant même vers une forme toute spécifique de vie des jeunes :

* Le

développement de la personne, but de l'Education Nouvelle,

s'opérait de

facto, (comme chez Makarenko), à travers les responsabilités de la

conduite du voilier, de son entretien, du maintien en vie du

groupe, des recherches - que ce soit pour une réparation du navire,

pour apprendre à se diriger sur le globe, pour une enquête

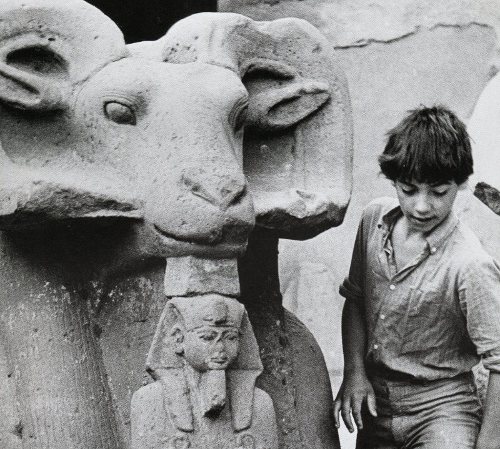

journalistique ou une fouille archéologique.

Cependant, ce

développement personnel et les apprentissages qui en

découlaient, n'étaient plus tant un but

en soi que la conséquence

de la vie

menée.

* Comme

le souhaitait Decroly, l'école

avait éclaté, au-delà

même de ses vœux : elle

était dans la timonerie, sur le pont aux manœuvres, à la cuisine, aux

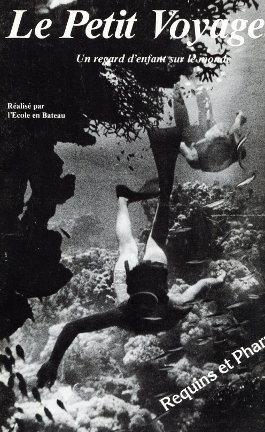

machines,

dans le carré-bibliothèque, sous la mer, dans la jungle,

chez les Indiens ou sur les

terrains de fouille !

* Comme

le souhaitait Decroly, l'école

avait éclaté, au-delà

même de ses vœux : elle

était dans la timonerie, sur le pont aux manœuvres, à la cuisine, aux

machines,

dans le carré-bibliothèque, sous la mer, dans la jungle,

chez les Indiens ou sur les

terrains de fouille !

* Les situations étaient souvent nouvelles pour tous, il fallait y faire face : l’environnement et les actions en cours commandaient le programme, et la validation des acquis par la pratique était immédiate. Ce que prônait John Dewey, le théoricien de l'éducation expérimentale.

> Restriction - L'apprentissage ne pouvait se faire entièrement par "tâtonnement expérimental", le groupe se trouvant dans la vraie vie, avec ses risques en cas d'ignorance (plongée, navigation) ou dans la vie adulte, professionnelle (archéologie, reportage, film). Les adultes à bord ou de rencontre, les "anciens" capables de les relayer, dispensaient donc aux nouveaux arrivants ces savoirs "pointus". Non pas du haut d'une chaire (ou du grand mât !), mais plutôt de "maître" à "apprenti", un peu à la manière des Compagnons.

* Comme pour

Dewey

encore, et

pour

Freinet,

les observations,

les expériences, les

enquêtes, donnaient

lieu à réflexion, rapports, articles, montages vidéo, tout cela de

façon

graduée, selon l’avancée de chacun dans l’acquisition des savoirs et la

maîtrise de ses talents particuliers.

Cependant, ces

réalisations étaient poussées au-delà de celles que

l'on destine à d'autres jeunes (échanges

scolaires, par exemple), en

raison de l'engagement du groupe dans la société

adulte, articles et vidéos

étant

vendus et diffusés dans le grand public, et les rapports de recherche

communiqués aux archéologues.

*

Les

praticiens de l’Ecole Nouvelle auraient

été heureux de constater

les nombreuses occasions de coopération à bord :

transmission des

savoirs des uns aux autres, travaux en équipe, qu'il s'agisse de

manœuvres, d'entretien, d'exploration ou de fouilles. La coopération

était

presque constante.

* Coopération, mais

pas étouffement des individus : chacun, au sein

du projet en

cours, était

libre de ses choix, les assumait, pouvait les proposer aux autres.

Par

ailleurs, les

âges

étaient mélangés, sans hiérarchie de rôles ni de statuts.

Liberté

individuelle et démocratie, donc, comme dans les

"Ecoles

Démocratiques", mais pas à la façon institutionnelle de

ces écoles qui recourent aux réunions régulières pour résoudre les

conflits,

prendre les décisions générales : le

faible effectif du groupe et les aléas de la

navigation auraient fait paraître artificielles de telles séances. Démocratie

bien réelle, pourtant, vécue au quotidien par tous…

…

avec

quelques

restrictions de bon sens, dues à des situations

particulières :

> Les

jeunes venaient pour

une participation égalitaire (ils étaient avertis du fonctionnement de

l'Ecole en Bateau) mais, à leur arrivée, sauf à sortir d'une

école démocratique (Freinet par exemple) ou avoir pratiqué le scoutisme, ils ignoraient

généralement

cette

pratique (cas le plus fréquent).

D'où, parfois, une désorientation

devant l'absence d'ordres venus "d'en haut" et, si ces nouveaux

étaient nombreux, une possible paralysie du groupe entier

("S'ils ne

font

rien, alors moi non plus"). Une réunion de mise au point devenait dans

ce cas

nécessaire.

>

Dans

quelques circonstances, la survie du groupe ou du

bateau exigeait d'urgence l'intervention autoritaire des

plus aptes à

régler la situation ou des plus soucieux de l'intérêt général.

Que l'Ecole en Bateau ait navigué, sans bien s'en rendre compte, dans les eaux des pédagogues de l'Education Nouvelle, aucun étonnement : le regard sur les jeunes y était semblable.

Cependant, elle

s'en distinguait dans sa pratique, par l'itinérance en voilier,

le faible nombre

d'adultes et d'interventions d'adultes, et la participation

des jeunes à la vie de la société (y compris au monde du

travail). Avec quelques conséquences

importantes :

1 - Contrairement

aux écoles, et particulièrement aux internats, il n'y avait guère là d'autre

personnel que les jeunes eux mêmes qui se

trouvaient ainsi quotidiennement affrontés aux nécessités de

la vie

courante. L'entretien

du

bateau, ses réparations, concernaient

tout le monde car, sans bateau, tout s'arrête. Et sans

équipage,

pas de

navigation (sans le jeune cuistot du jour, pas de repas non plus

!).

Cette situation presque sans adultes aux commandes obligeait les jeunes à vite

acquérir des connaissances suffisantes dans ces

domaines, et un savoir-faire de qualité dans les travaux de recherche

(pour les services archéologiques), et les

productions écrites et audio-visuelles (devant être commercialisées).

2 - Ainsi,

cette école n'excluait-elle pas les jeunes du travail

productif pour le

groupe

et la société,

mais conjuguait celui-ci avec les apprentissages.

3 - Les

explorations, les recherches, nécessitaient

tout le groupe.

Il

y avait ainsi une sorte de projet

collectif, et non une juxtaposition

de projets individuels. Restait pour chacun à trouver sa

place dans ce projet (travail

manuel, intellectuel, graphisme, photo, film, intendance, ...).

4 - Ce temps de jeu

dont peuvent jouir autant qu'ils le veulent les jeunes à Sudbury ou

Summerhill et qui leur permet de se reconstruire, de se retrouver

avant

de choisir une direction, ne

pouvait exister à bord où chacun devait le

plus rapidement possible devenir opérationnel. Il fallait au plus vite

apprendre, être compétent.

Freinet critiquait la dichotomie jeu/travail et

distinguait le

"jeu-haschich" (défouloir, étourdissement), du "travail-jeu". Manœuvrer, cuisiner, explorer,

fouiller, c'était

un

travail-jeu ! Même si le quotidien n'en était pas toujours

ludique...

Comme

toute

expérience, celle-ci apporta des éléments dont il est

intéressant aujourd'hui de débattre.

Des jeunes se rebellent ou vivent en-dessous de leurs possibilités

dans le système

traditionnel. Non parce qu'il est traditionnel (cette forme convient à

certains) mais parce que, malgré les efforts de diversification des

enseignements et d'aide scolaire personnalisée, la vie en classe ne

correspond pas aux nécessités vitales de cette catégorie d'écoliers.

Une aventure de type

Ecole

en Bateau les passionnerait et leur offrirait un mode de formation plus

approprié, éprouvé sur trente trois ans

et reproductible aujourd'hui même, moyennant quelques ajustements à la

société

contemporaine.